北林研究室の研究生、兵藤悠太さんが日本物理学会でニュートリノに関する研究発表を行いました。ニュートリノは素粒子の一種です。初期宇宙や現在の宇宙の姿を調べるための強力なツールでもあります。兵藤さんは、私たちの住んでいる宇宙が「μ-τ reflection 対称性」とよばれている性質を満たしている場合、世界中でよく研究されているニュートリノの数学モデルの一部が成り立たない可能性があることを発表しました。

カテゴリー: 理論物理

大学院生がニュートリノに関する論文を発表しました

私たちが住む広大な宇宙には、ニュートリノとよばれている超軽量素粒子が飛び回っています。ニュートリノを使った、誕生直後や現在の宇宙の研究が進んでいます。今回、大学院博士課程3年生の兵藤悠太さん(北林研究室)が、3種類あるニュートリノの混ざり具合を表す新しい数学的なモデルを論文で発表しました。兵藤さんの数学モデルが宇宙の謎を解く日が来るかもしれません。兵藤さんの今後のご活躍が楽しみです。

大学院生が中性子星に関する論文を発表しました

大学院博士課程3年生の野呂凱人さん(北林研究室)の論文が米国物理学専門誌フィジカル・レビュー・C(Physical Review C)に掲載されました.米国アルゴンヌ国立研究所のIan C. Cloët先生,東海大学のWolfgang Bentz先生,北林先生との共同研究です.

中性子星はブラックホールの次に強い重力を持つ超高密度な天体です.たくさんの中性子でできています.野呂さんは中性子がクォークとよばれている素粒子の塊であることに着目し、極めてミクロなレベルで中性子星の内部を理論的に調査しました。この研究では,原子核理論,素粒子理論,アインシュタインの一般相対性理論などが使われました.

https://journals.aps.org/prc/abstract/10.1103/PhysRevC.109.025205

大学院生がニュートリノに関する論文を発表しました

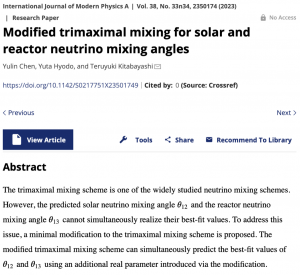

大学院修士課程1年生の陳イクリンさん(北林研究室)が国際的な学術誌である International Journal of Modern Physics で,ニュートリノ理論に関する論文を発表しました.共同研究者は大学院博士課程2年生の兵藤悠太さんと北林先生です.

ニュートリノは光の次に軽い素粒子で,誕生直後の高温高密度な宇宙や,太陽のような輝く星の内部などで作られます.このため,ニュートリノを使って宇宙の様々な謎に挑むことができます.ただし,3種類あるニュートリノの混ざり方が詳しく分かっていないため,宇宙を調べるツールとしての性能を100%発揮できていません.

陳さんは,ニュートリノの混ざり方を表す新しい数学的なモデルを構築しました.この新しいモデルによって,太陽内部から地球に飛んでくるニュートリノと原子炉から放出されたニュートリノの混合状態を同時に扱いやすくなりました.

陳さんは「ニュートリノが物質を通過した時に何が起きるのか」についても研究中です.今後の陳さんのご活躍が楽しみです.

https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S0217751X23501749

大学院生がニュートリノに関する研究発表を行いました。

北林研究室の博士課程2年生、兵藤悠太さんが東北大学で開催された日本物理学会で研究発表を行いました。ニュートリノは何でも通り抜けてしまう不思議な素粒子です。ニュートリノは宇宙にたくさん飛んでいるため、誕生直後や現在の宇宙の姿を調べるための強力なツールとして利用することもできます。ただしニュートリノには謎も多く、その謎が解明されるまでは、宇宙を調べるツールとして100%の性能を発揮できません。

今回、兵藤さんはニュートリノ物理学の難問の1つである「ニュートリノ混合モデルの決定」に関する研究を行いました。その結果、最新の実験結果とは一致しない混合モデルに、ほんの少しの修正を行うだけで、実験結果と一致する混合モデルが得られることを発見しました。

兵藤さんはこれまでにも、ニュートリノ混合モデルに関する数々の研究成果を発表してきました。兵藤さんの次の発表が楽しみです。

大学院生が中性子星に関する研究発表をおこないました。

(https://ja.wikipedia.org パブリック・ドメイン)

北林研究室の博士課程3年生、野呂凱人さんが京都大学で開催された「~中性子星の観測と理論~研究活性化ワークショップ2023」で研究発表を行いました。中性子星はブラックホールの次に強い重力を持っている天体で、主に中性子でできています。野呂さんは中性子がクォークとよばれている素粒子の塊であることに着目し、中性子星の内部の状態を理論的に調査しました。その結果、中性子星が安定して存在するための条件の1つを、これまでにないミクロなレベルの研究によって得ることに成功しました。中性子星は強重力天体のため、この研究には素粒子理論だけでなく、アインシュタインの一般相対性理論も使われました。

中性子星にはまだまだ謎がいっぱいあります。野呂さんは「ハイペロンパズル」とよばれている難問にも意欲的に取り組んでいます。野呂さんの今後のご活躍が楽しみです。

オープンキャンパスを実施しました!

湘南キャンパスでは6月18日にオープンキャンパスが実施されました。物理学科からは伊與田先生が「アインシュタインの物理に触れよう!」と題して模擬授業を、河内先生が総合型選抜対策講座を行いました。ご来場いただきありがとうございました。

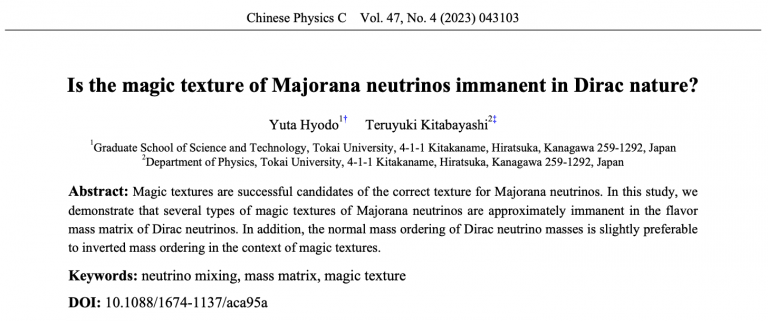

北林研究室の大学院生が共同で論文を発表しました。

北林研究室に所属する兵藤さんが北林先生と共同で論文を発表されました。この論文ではマヨラナニュートリノのいくつかのタイプのマジックテクスチャーが、ディラックニュートリノのフレーバー質量行列にほぼ内在していること、マジックテクスチャーの文脈では、ディラック・ニュートリノの質量の正規の質量順序は、反転した質量順序よりもわずかに好ましいとされることを示しました。論文はオープンアクセスなので、どなたでも下記リンクから閲覧できます。

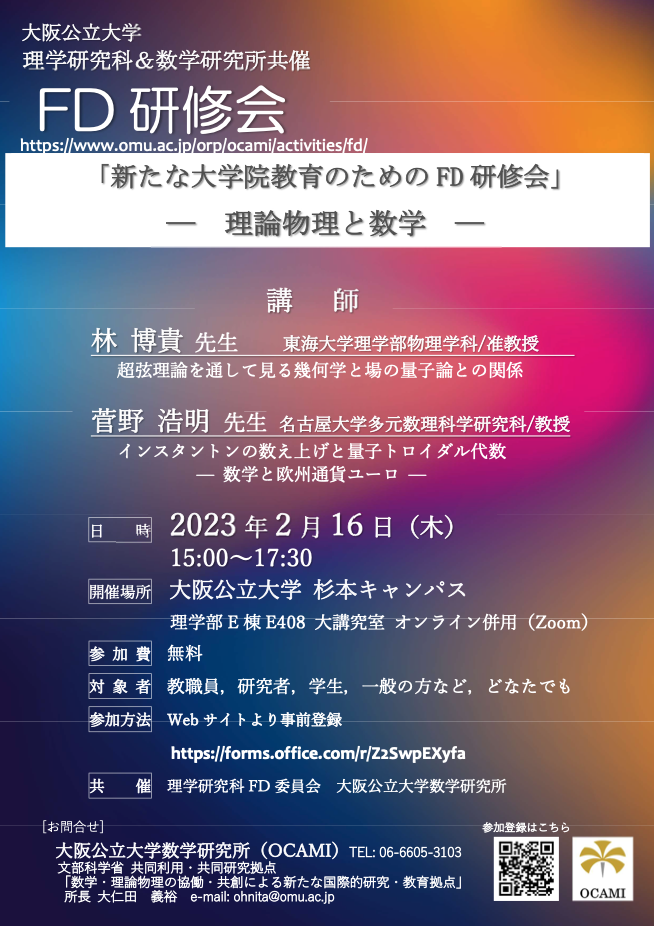

林先生が外部のFD研修会で講演されました。

物理学科の林博貴先生が大阪公立大学、理学研究科と数学研究所が主催するFD研修会で「超弦理論を通して見る幾何学と場の量子論との関係」について講演されました。林先生のご研究については過去の研究紹介記事も御覧ください。

講演アブストラクト: 超弦理論は量子力学と一般相対性理論を統一的に記述できると期待されている理論であり、「万物の理論」の有力候補とも考えられています。その一方で、超弦理論は大変豊かな数学的構造を持っています。ある非自明な空間上で超弦理論を考えることで、その空間の性質と、低エネルギー有効理論として得られる場の量子論との間に様々な関係が成り立ちます。その関係を利用して、場の量子論における計算が困難な物理量を求めたり、空間の性質を予言したり、また場の量子論の物理を図形的に理解したりする試みがなされてきました。本講演ではそのような、超弦理論を通して得られる幾何学と場の量子論との関係をご紹介いたします。

新着!夢ナビ講義Video:伊與田英輝先生

ミクロとマクロのあらゆる物理現象をつなぐ最先端の理論研究について、伊與田英輝先生にお話しいただきました。夢ナビ講義videoは下記リンクから。進学や研究室選択の参考にしてください。ご興味を持たれた方は伊與田先生に執筆いただいた過去の研究紹介記事もぜひご一読を。

夢ナビ講義Video:伊與田先生「ミクロからマクロへ:量子力学から熱力学へ」

昨年度の夢ナビ講義video[講師:佐々木海渡先生]はここをクリック。