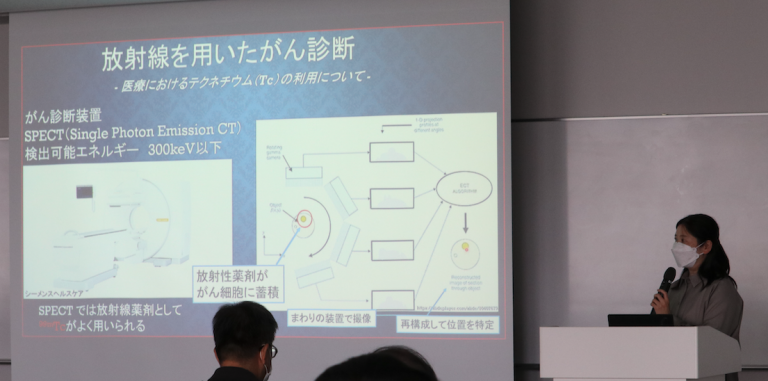

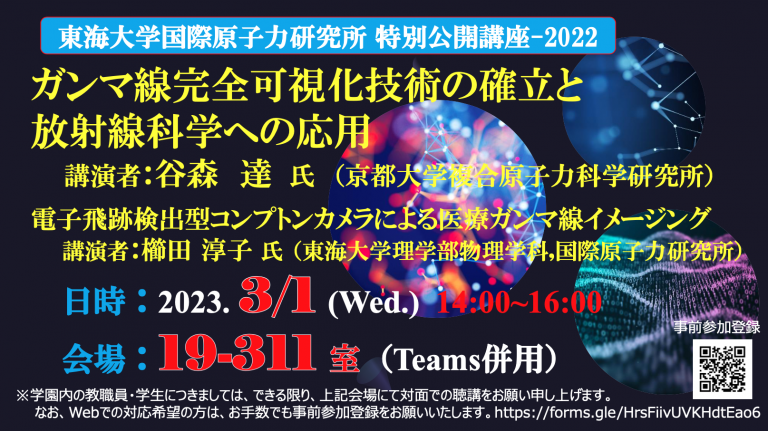

3月1日に開かれた「東海大学国際原子力研究所 特別公開講座-2022」で櫛田淳子先生が「電子飛跡検出型コンプトンカメラによる医療ガンマ線イメージング」というタイトルで講演されました。櫛田先生のご専門はガンマ線天文学ですが、医学部と共同で核医学診断装置の開発も行っており、今回の講演では核医学用のガンマ線カメラ開発についてお話しいただきました。

3月1日に開かれた「東海大学国際原子力研究所 特別公開講座-2022」で櫛田淳子先生が「電子飛跡検出型コンプトンカメラによる医療ガンマ線イメージング」というタイトルで講演されました。櫛田先生のご専門はガンマ線天文学ですが、医学部と共同で核医学診断装置の開発も行っており、今回の講演では核医学用のガンマ線カメラ開発についてお話しいただきました。

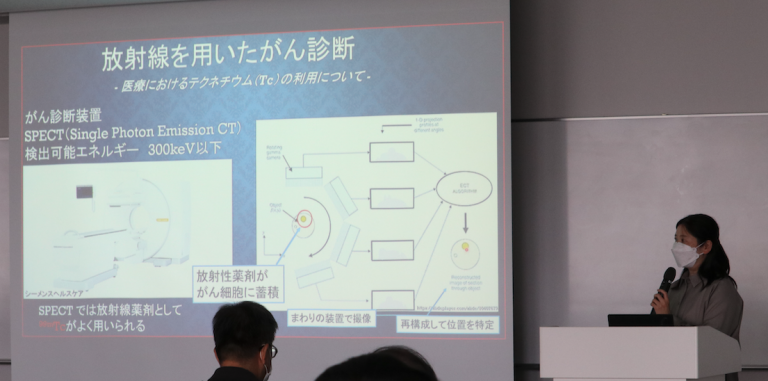

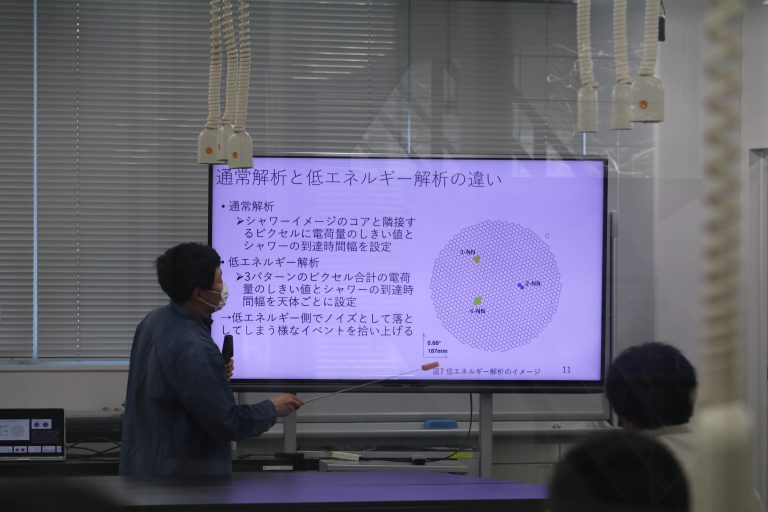

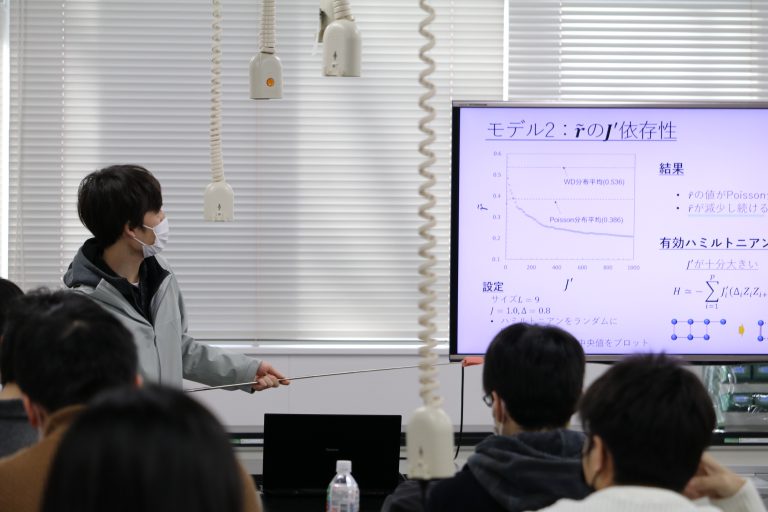

2月17日に修士論文発表会を開催しました。2年間の集大成を丁寧に発表していただきました。会場では活発な質疑応答がなされました。発表者の皆様、ありがとうございます。

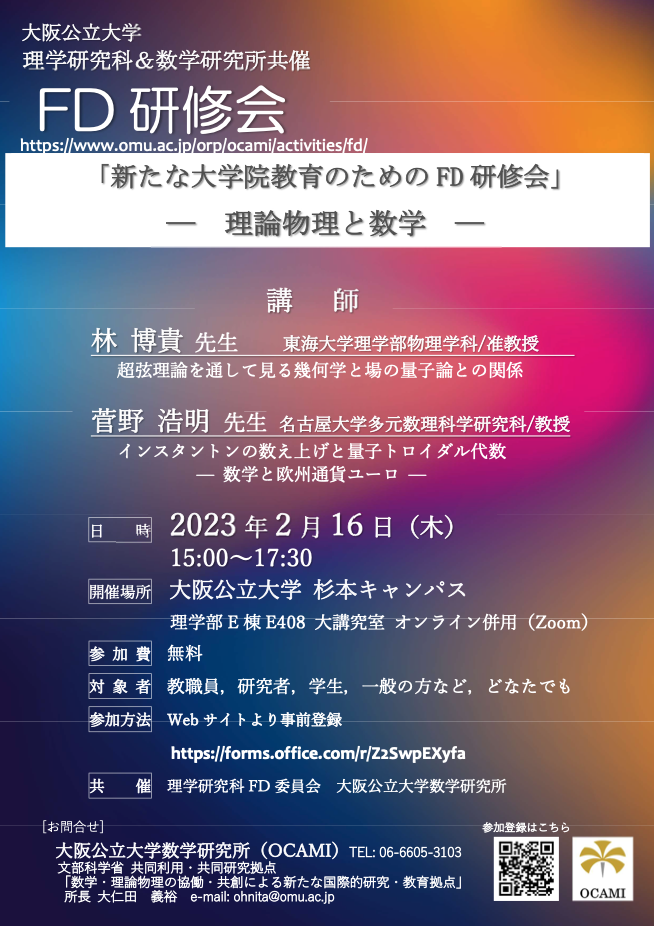

物理学科の林博貴先生が大阪公立大学、理学研究科と数学研究所が主催するFD研修会で「超弦理論を通して見る幾何学と場の量子論との関係」について講演されました。林先生のご研究については過去の研究紹介記事も御覧ください。

講演アブストラクト: 超弦理論は量子力学と一般相対性理論を統一的に記述できると期待されている理論であり、「万物の理論」の有力候補とも考えられています。その一方で、超弦理論は大変豊かな数学的構造を持っています。ある非自明な空間上で超弦理論を考えることで、その空間の性質と、低エネルギー有効理論として得られる場の量子論との間に様々な関係が成り立ちます。その関係を利用して、場の量子論における計算が困難な物理量を求めたり、空間の性質を予言したり、また場の量子論の物理を図形的に理解したりする試みがなされてきました。本講演ではそのような、超弦理論を通して得られる幾何学と場の量子論との関係をご紹介いたします。

3月1日、14時から「東海大学国際原子力研究所 特別公開講座-2022」が東海大学湘南キャンパス、19号館311室にて開催されます。物理学科からは櫛田淳子先生が「電子飛跡検出型コンプトンカメラによる医療ガンマ線イメージング」というタイトルで講演されます。どなたでも聴講いただけますのでご興味を持たれた方はぜひご参加を。

リモートでご参加を希望される方の事前参加登録は下記URLからどうぞ。

1月31日に卒業研究発表会および中間発表を開催しました。換気能力の高い実験室を複数使用することで、対面での実施を実現しました。会場では明瞭な発表と活発な質疑応答がなされました。発表者の皆さん、素晴らしいご発表をありがとうございました。発表のタイトルを一部掲載します。

2022年度から物理学科ではセミナーを開催しています。このセミナーは、大学院生の方はもちろん、学部生も自由に参加していただくことができます。

今回は資格教育・学芸員課程の江水是仁先生に「科学コミュニケーターの勤務経験から得られたこと」というタイトルで講演していただきました。講演では日本科学未来館で科学コミュニケーターをされていた経験をもとに、科学・技術を社会にどう発信していくかについてお話しいただきました。

理学部物理学科では教職課程以外に学芸員課程を選択することもできます。

明日、11月1日から11月3日まで建学祭が開催されます。今日(10月31日)は準備日。普段と異なりどこかソワソワした雰囲気。

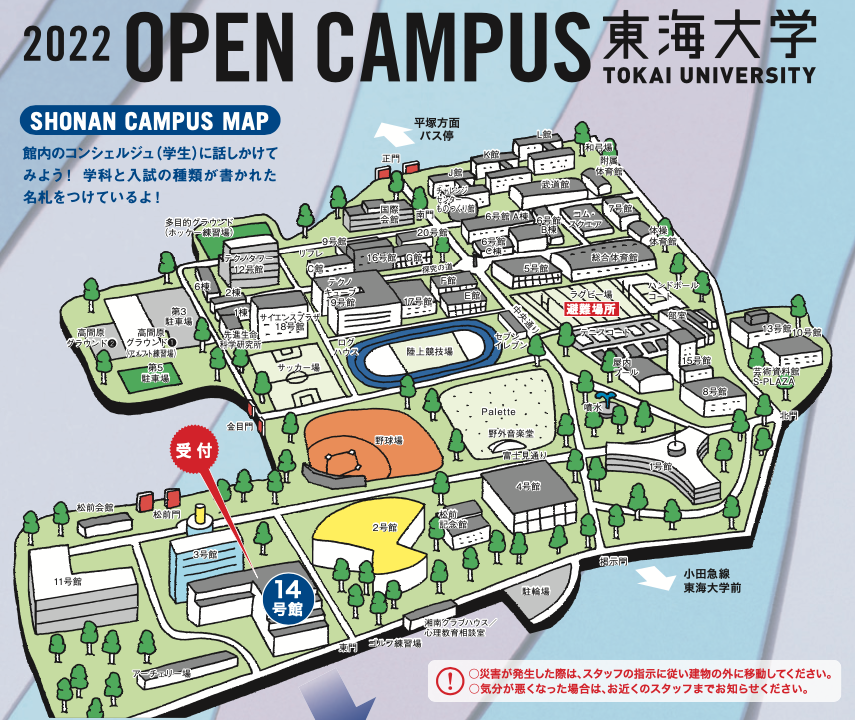

物理学科では11月3日に14号館で学科相談会を開催します。飛び入り参加もOK。物理学科の若手教員(佐々木先生)がお待ちしています。

とき:11月3日(木)10時〜12時、13時から15時

ところ:14号館地階

※事前申し込み優先、先着順

付属校の生徒向けに体験授業を実施しました。

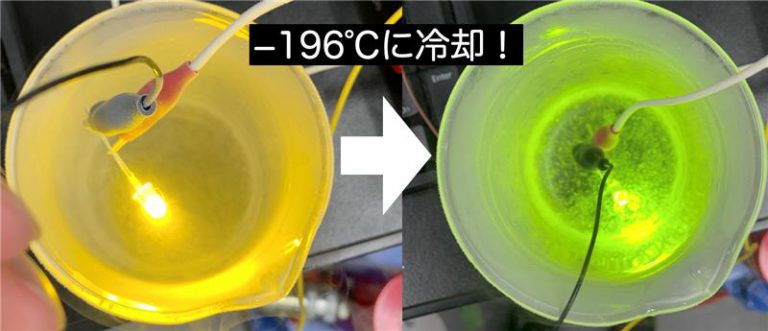

物理学科では「温度と金属の抵抗」「LEDの発光と温度」をテーマに実験と講義を行いました。実験では、普段から低温での実験を行っている佐々木海渡先生にレクチャーしていただきながら、液体窒素を使って金属やLEDを冷やし、その変化を観察しました。講義ではLEDの発光について、半導体光物性の理論がご専門の山口真先生に解説していただきました。お手伝いいただいた大学院生の皆様、ありがとうございました。

暑い夏にすこしひんやりした実験、楽しんでいただけたでしょうか?

卒業研究、修士論文の中間発表会が開催されました。今年度は入れ替え制、複数フロア開催とすることで、対面形式でのポスター発表とショートプレゼンテーション(修士課程)を実施することができました。発表のタイトルを一部掲載します。

本学OGである江口菜穂先生(九州大学応用力学研究所大気海洋環境研究センター・准教授)にお越しいただき、1年生向けのOG講話では「キャリアパス ある大気学者の場合」、学科セミナーでは「地球大気科学の基礎」というタイトルでご講演をいただきました。江口先生は、本学在学中には雪氷が気候に与える影響について研究され、現在は九州大学応用力学研究所大気海洋環境研究センターで成層圏―対流圏間の力学的相互作用について研究をされています。

OG講話ではご自身のキャリアパスについて、ざっくばらんにお話しいただきました。受講した学生から、

「江口先生の話からは夢中になれることを探し、それを突き詰めるということを学びました。これといった夢中になれるものが自分にはまだないので、大学生活中に見つけたいです。」

「ご自身の研究の原点を忘れないように、辛いときには励みにしながら研究を行っているとのことで、自分も最初に物理に対して抱いた興味、感動を忘れないように勉強、ゆくゆくは研究をしていけるよう頑張っていきたい。」

と感想をいただきました。みなさん良い刺激を受けたようです。

学科セミナーでは地球システム系で重要な役割を果たす地球大気の概要から、気象現象および地球規模の環境問題についてお話しいただきました。

江口先生、ご講演いただきありがとうございました。