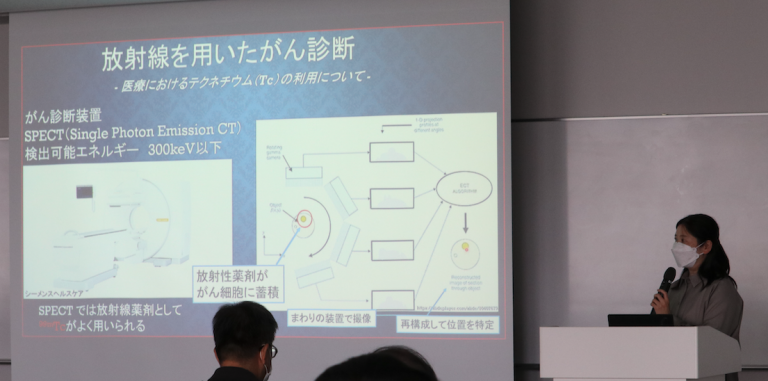

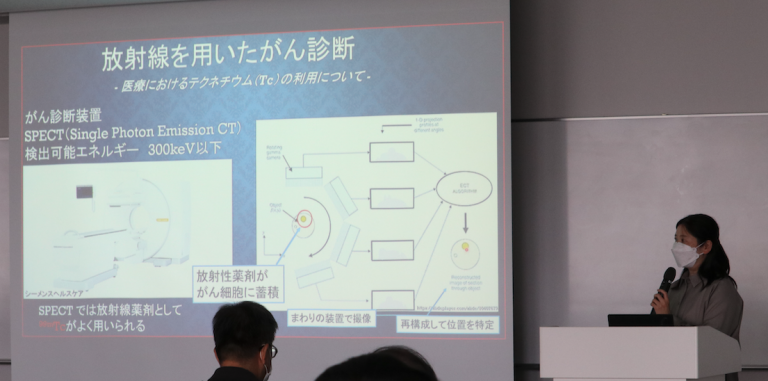

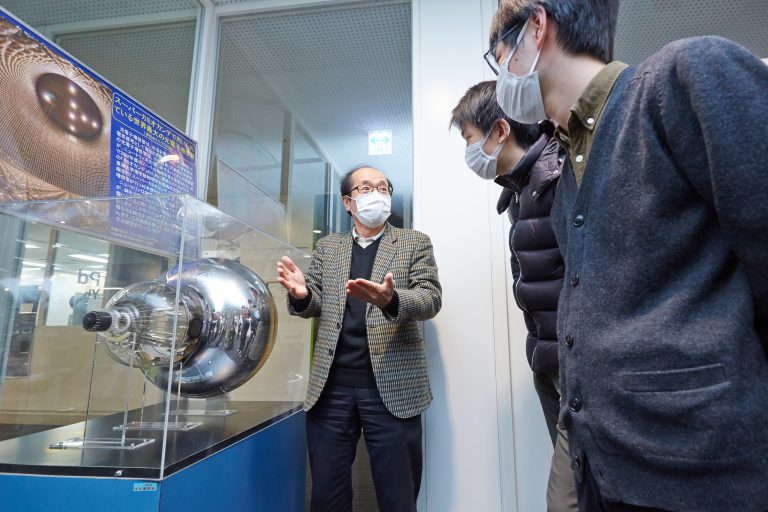

3月1日に開かれた「東海大学国際原子力研究所 特別公開講座-2022」で櫛田淳子先生が「電子飛跡検出型コンプトンカメラによる医療ガンマ線イメージング」というタイトルで講演されました。櫛田先生のご専門はガンマ線天文学ですが、医学部と共同で核医学診断装置の開発も行っており、今回の講演では核医学用のガンマ線カメラ開発についてお話しいただきました。

3月1日に開かれた「東海大学国際原子力研究所 特別公開講座-2022」で櫛田淳子先生が「電子飛跡検出型コンプトンカメラによる医療ガンマ線イメージング」というタイトルで講演されました。櫛田先生のご専門はガンマ線天文学ですが、医学部と共同で核医学診断装置の開発も行っており、今回の講演では核医学用のガンマ線カメラ開発についてお話しいただきました。

物理学科の櫛田教授と西嶋教授が所属する研究グループの論文が米国物理学専門誌 フィジカル・レビュー レターズ (Physical Review Letters) に掲載され、プレスリリースを行いました。

理学部物理学科の櫛田淳子教授と西嶋恭司教授が所属している国際共同プロジェクト「MAGIC」グループは、スペイン領カナリア諸島ラパルマ島にあるチェレンコフ望遠鏡を用いて、天の川銀河中心を約7年間観測し、宇宙の暗黒物質起源の高エネルギーガンマ線を探索しました。その結果、暗黒物質になりうる新粒子として有力である超対称性粒子が予言するテラ電子ボルト以上の質量領域に世界で初めて到達し、暗黒物質の素粒子的な性質に強い制限を与えました。MAGICグループには東海大学の大学院生も多数所属し、宇宙における高エネルギー現象の解明に向けて研究をしています。詳しくは、東京大学宇宙線研究所プレスリリース(下記リンク)をご覧ください。

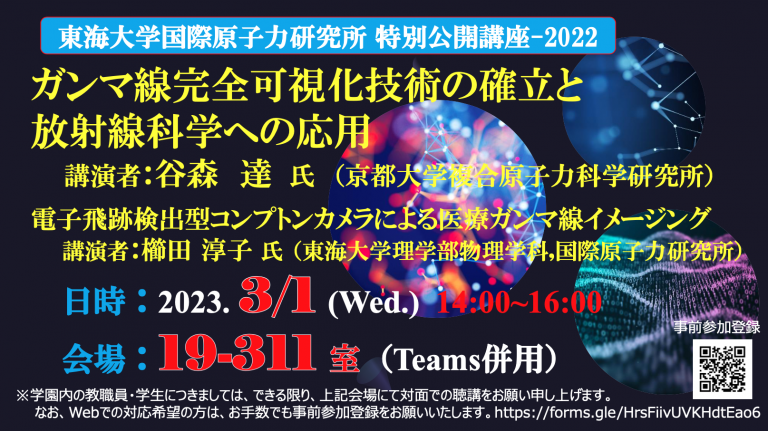

3月1日、14時から「東海大学国際原子力研究所 特別公開講座-2022」が東海大学湘南キャンパス、19号館311室にて開催されます。物理学科からは櫛田淳子先生が「電子飛跡検出型コンプトンカメラによる医療ガンマ線イメージング」というタイトルで講演されます。どなたでも聴講いただけますのでご興味を持たれた方はぜひご参加を。

リモートでご参加を希望される方の事前参加登録は下記URLからどうぞ。

ミクロとマクロのあらゆる物理現象をつなぐ最先端の理論研究について、伊與田英輝先生にお話しいただきました。夢ナビ講義videoは下記リンクから。進学や研究室選択の参考にしてください。ご興味を持たれた方は伊與田先生に執筆いただいた過去の研究紹介記事もぜひご一読を。

夢ナビ講義Video:伊與田先生「ミクロからマクロへ:量子力学から熱力学へ」

昨年度の夢ナビ講義video[講師:佐々木海渡先生]はここをクリック。

今月の一枚は佐々木研究室に導入した実験装置、60トン油圧プレスの搬入作業から。重量1.5トンの巨体を大人5人がかりで設置。佐々木研究室では水を中心とした高圧流体の研究を行っています。佐々木研究室の詳細は下記リンクから。

物理学科、利根川先生の研究室に所属している大学院理学研究科の岡田さんが「第39回プラズマ・核融合学会」で若手学会発表賞を受賞しました。おめでとうございます!

林博貴先生らが執筆された解説記事、「高次元場の理論の広がり」が物理学会誌に掲載されました。学会員でなくても紹介ページを閲覧することができますので、ご興味を持たれた方はぜひご一読ください。下記リンクは当該解説記事と林先生の研究室記事。

・林博貴, 八木太, 日本物理学会誌 Vol.77, No. 12, p. 796 (2022) ※リンクはリードページ

・研究室紹介 林研究室

Stanford大学のチームがリリースした2022年の「世界トップ2%科学者ランキング」に物理学科から、「Optoelectronics & Photonics」分野の研究者として、遠藤雅守教授がランクイン。遠藤先生は半導体励起アルカリレーザーや太陽光励起ファイバーレーザーの研究に携わり、ハイインパクトな論文を発表されています。過去に遠藤先生に執筆いただいた研究室紹介や研究室のHPなどは下記リンクから。

・研究紹介 遠藤研究室

・遠藤研究室のHP

・論文が学術雑誌Advanced Optics Materialの表紙を飾りました。

ランキング詳細はこちらをクリック。理学部からは他に化学科の岩岡道夫教授がランクインしています。

佐々木先生がイスラエル、ヘブライ大学とテルアビブ大学の共同研究者とJournal of Power Sourcesに研究成果を発表しました。研究では固体電解質とイオン液体、高分子の複合材料の電気伝導メカニズムを調べており、佐々木先生は実験とデータ解析を担当されました。

佐々木先生から「現在はリチウムイオン電池が様々な製品で使われていますが、衝撃や熱に弱いなど弱点があります。これを解決するために固体電解質と呼ばれる物質が盛んに研究されています。固体電解質は良い性質を持っているのですが、実際に使いたい大きさにすることが難しいです。それを解決するために、この研究では固体電解質の粒をイオン液体と高分子を使って“まとめ”た材料をテルアビブ大学で作り、その電気的な特性をヘブライ大学で調べました。私は材料のインピーダンス計測が専門なので、ヘブライ大学で実験を行いました。また、材料の熱物性に対する一般的な理解と、狭い空間に閉じ込められた物質や、高分子の分子運動にも少し理解があったので理論構築に必要となる『実際になにがどう動いているのか』のモデル構築のお手伝いをしました。ヘブライ大滞在時にはミサイルが飛んできたりしていましたが周りは動じず、そんなものかなと思いながら過ごしていました。」とコメント頂きました。写真はヘブライ大学にあるEinsteinの像とのことです。なんでも、ヘブライ大学設立に賛同していたとか。論文は下記リンクから。

これまでに学科HPに掲載した物理学科教員による研究室紹介をまとめました。進学や研究室選択の参考にしてください。

理論系

・林研究室[超弦理論、素粒子理論]

・山口真研究室[半導体光物性理論、非平衡統計力学]

・伊與田研究室[統計力学、非平衡物性物理]

実験系

・河内研究室[宇宙線、宇宙物理]

・遠藤研究室[レーザー、波動光学]

・新屋敷研究室[化学物理、高分子物理、誘電分光]

・佐々木研究室[高圧流体]