これまでに学科HPに掲載した物理学科教員による研究室紹介をまとめました。進学や研究室選択の参考にしてください。

理論系

・林研究室[超弦理論、素粒子理論]

・山口真研究室[半導体光物性理論、非平衡統計力学]

・伊與田研究室[統計力学、非平衡物性物理]

実験系

・河内研究室[宇宙線、宇宙物理]

・遠藤研究室[レーザー、波動光学]

・新屋敷研究室[化学物理、高分子物理、誘電分光]

・佐々木研究室[高圧流体]

これまでに学科HPに掲載した物理学科教員による研究室紹介をまとめました。進学や研究室選択の参考にしてください。

理論系

・林研究室[超弦理論、素粒子理論]

・山口真研究室[半導体光物性理論、非平衡統計力学]

・伊與田研究室[統計力学、非平衡物性物理]

実験系

・河内研究室[宇宙線、宇宙物理]

・遠藤研究室[レーザー、波動光学]

・新屋敷研究室[化学物理、高分子物理、誘電分光]

・佐々木研究室[高圧流体]

2022年度から物理学科ではセミナーを開催しています。このセミナーは、大学院生の方はもちろん、学部生も自由に参加していただくことができます。

今回は資格教育・学芸員課程の江水是仁先生に「科学コミュニケーターの勤務経験から得られたこと」というタイトルで講演していただきました。講演では日本科学未来館で科学コミュニケーターをされていた経験をもとに、科学・技術を社会にどう発信していくかについてお話しいただきました。

理学部物理学科では教職課程以外に学芸員課程を選択することもできます。

写真は物理学科がある18号館近くのメタセコイアの並木道です。葉が色づき、秋の訪れを感じます。湘南キャンパスは都会から少し離れ、落ち着いた環境で勉学、研究に没頭することができます。

過去の記事に夏に撮影した並木の写真を掲載しています。ぜひ比べてみてください。

11月8日は皆既月食がありましたね。写真は本学、湘南キャンパスに設置されている「インターネット望遠鏡」が捉えた一枚。影がかかる月。天体ショーのスケールに圧倒されます。

過去のインターネット望遠鏡に関する記事は下記リンクから。

インターネット望遠鏡で “いつでも・どこでも・だれでも” 天体観測

ところで、物理学科では公式InstagramとTwitterを開設しました。HP最新記事のお知らせを掲載する予定です。フォローしていただければ、最新の記事情報をいち早くおとどけします!

Instagram:https://www.instagram.com/phystokaiu/

Twitter:https://twitter.com/phys_tokaiu

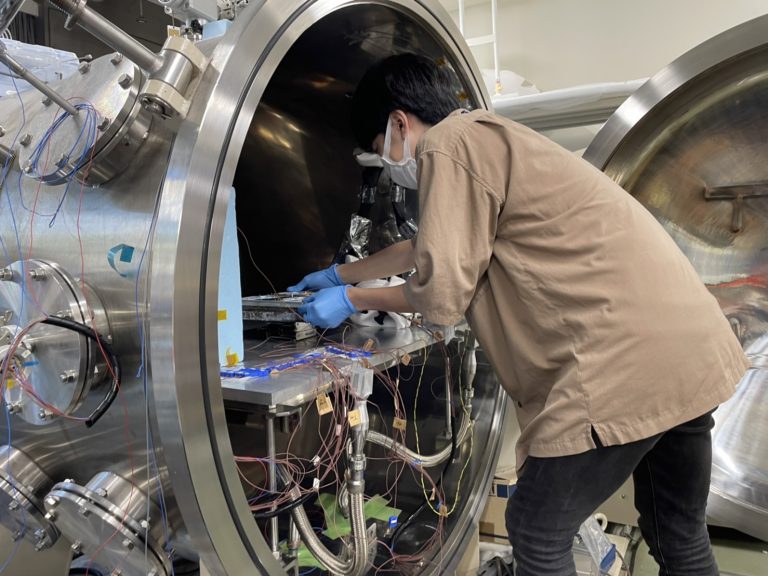

東海大学物理学科では学生がJAXAの技術習得生として共同研究に参加しています。国際プロジェクトで使用する装置開発に頑張って取り組んでいます。写真はJAXAの大きな真空チャンバーで実験調整中の一コマ。過去の学生インタビュー記事は下のリンクから。

秋セメスターが始まって1ヶ月ほど経ちましたね。なんだか薄暗い日も多く、雨模様。写真は実験室前の傘立てです。床が濡れないよう、傘は傘立てに。実験は危険がつきもの。知識だけでなく、現場で活きる「経験」を養うのも大学の役割です。

明日、11月1日から11月3日まで建学祭が開催されます。今日(10月31日)は準備日。普段と異なりどこかソワソワした雰囲気。

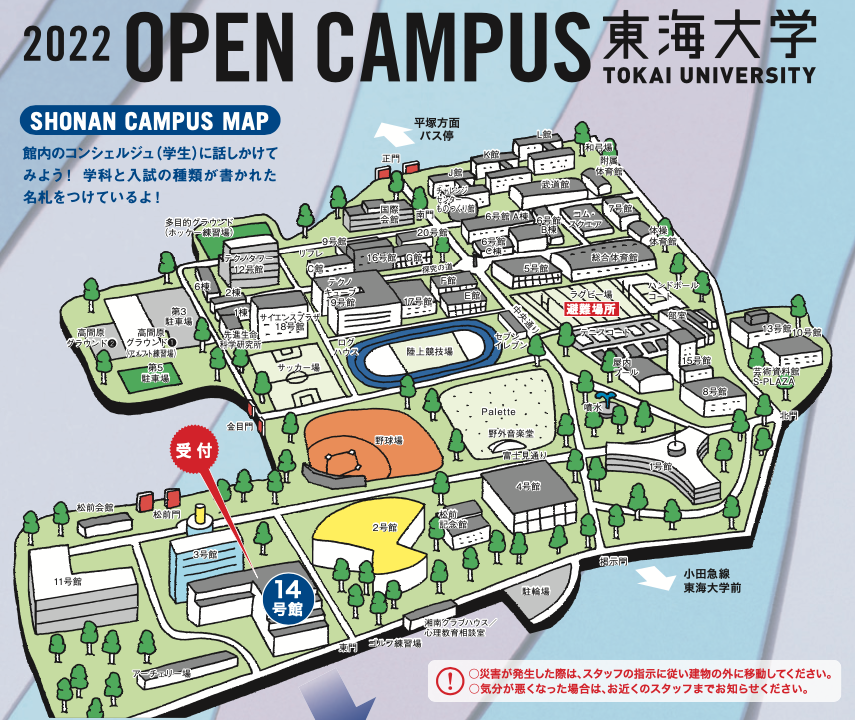

物理学科では11月3日に14号館で学科相談会を開催します。飛び入り参加もOK。物理学科の若手教員(佐々木先生)がお待ちしています。

とき:11月3日(木)10時〜12時、13時から15時

ところ:14号館地階

※事前申し込み優先、先着順

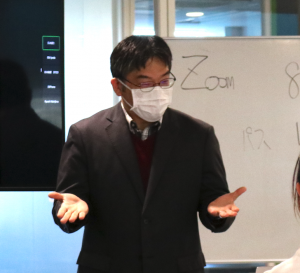

長かった夏休みも終わり、秋セメスターがスタートしました。写真は学年ガイダンスの様子です。ガイダンスは各学年別に開催され、開講される授業の紹介や履修相談を行いました。

皆さん、春セメスターを振り返り、充実した秋セメスターを過ごしてください。

付属校の生徒向けに体験授業を実施しました。

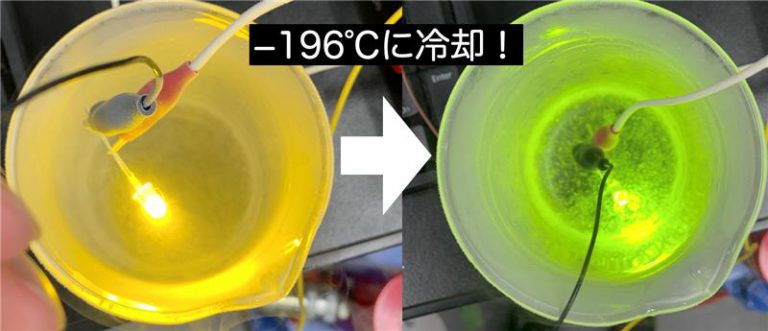

物理学科では「温度と金属の抵抗」「LEDの発光と温度」をテーマに実験と講義を行いました。実験では、普段から低温での実験を行っている佐々木海渡先生にレクチャーしていただきながら、液体窒素を使って金属やLEDを冷やし、その変化を観察しました。講義ではLEDの発光について、半導体光物性の理論がご専門の山口真先生に解説していただきました。お手伝いいただいた大学院生の皆様、ありがとうございました。

暑い夏にすこしひんやりした実験、楽しんでいただけたでしょうか?

卒業研究、修士論文の中間発表会が開催されました。今年度は入れ替え制、複数フロア開催とすることで、対面形式でのポスター発表とショートプレゼンテーション(修士課程)を実施することができました。発表のタイトルを一部掲載します。