昨年度まで物理学科は湘南校舎5号館に多くの研究室がありましたが,今年度から新校舎18号館5階6階に移動しました。

訪問される方はお気をつけください。

http://www.75th.tokai.ac.jp/newfacility/

昨年度まで物理学科は湘南校舎5号館に多くの研究室がありましたが,今年度から新校舎18号館5階6階に移動しました。

訪問される方はお気をつけください。

http://www.75th.tokai.ac.jp/newfacility/

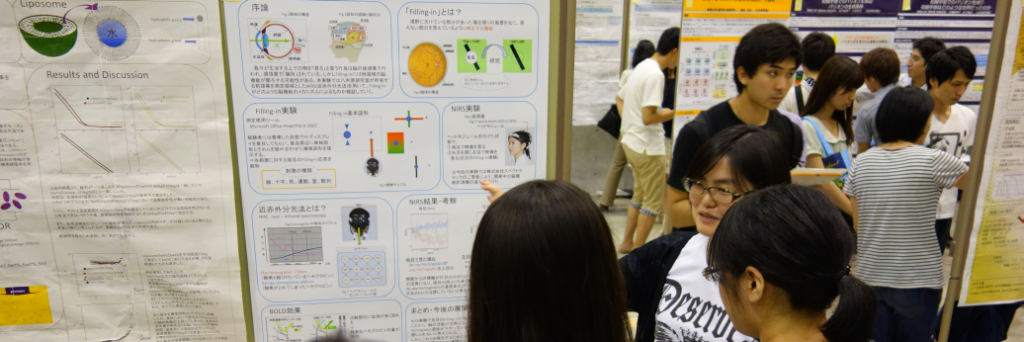

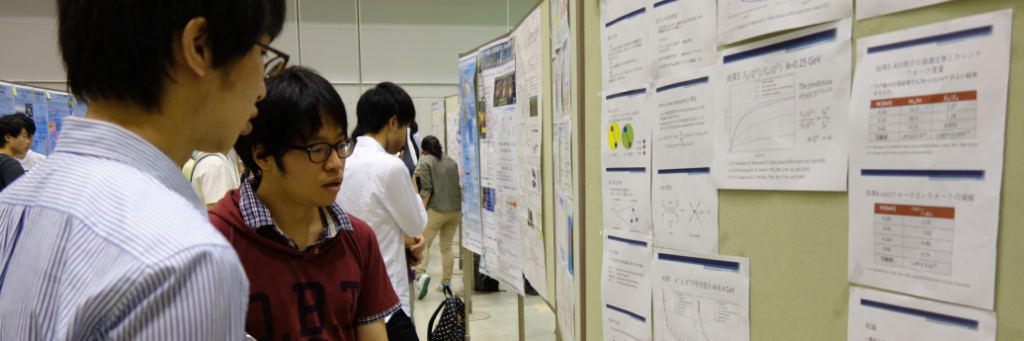

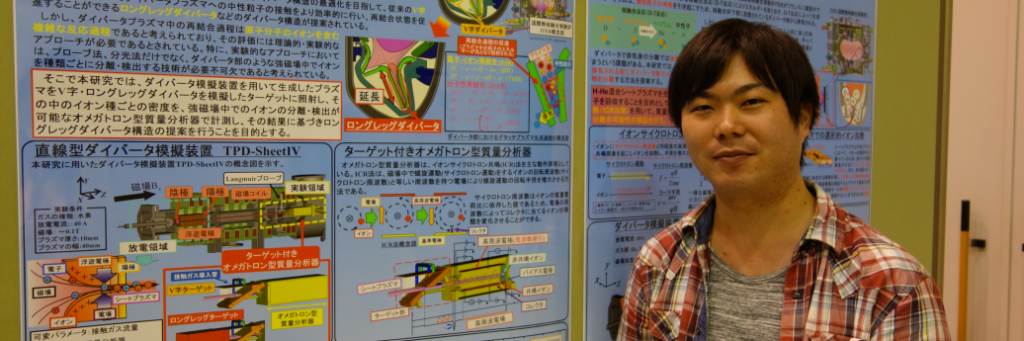

7月23日に理学部物理学科の4年生,修士2年生の卒業研究・修士論文中間発表会がおこなわれました。

物理学科1993年卒業の嶋是一さんが湘南校舎で講演することになりました。

タイトル: Androidの多様性から生まれるアタラシイセカイ

日時: 2014年6月6日(金)17:00~

場所: 6号館 6B-101教室

講演者:嶋是一 (株)KDDIテクノロジー,NPO法人 日本Androidの会

5号館から18号館に理学部物理学科が移動しました。

4月には18号館を使った初めての国際ワークショップ

「SID International Workshop」

を開催しました。

東海大学学部ニュース

http://www.u-tokai.ac.jp/TKDCMS/News/Detail.aspx?code=science&id=7134

日本物理学会第69回年次大会が東海大学湘南キャンパスで行われる予定です。

東海大学物理学科の先生,学生さんが大会の運営に協力しています。

http://jps2014.sp.u-tokai.ac.jp/

学会参加者だけでなく,一般向けの市民科学講演がおこなわれます。

宇宙や研究開発に興味ある方はぜひご参加ください。

市民科学講演会

日時: 2014年3月30日(日) 14:00 ~ 16:30 (会場13:30)

会場: 東海大学湘南キャンパス 松前記念館 地下1階講堂

講演内容:

基礎研究と科学技術 ~共に究極の謎に迫る~

「宇宙に終わりはあるか」 村山斉 (東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構,機構長)

「源は研究開発」 川村隆 (株式会社 日立製作所,会長)

定員: 490名

入場料: 無料 <先着順>

http://jps2014.sp.u-tokai.ac.jp/lecture/

活躍する女性卒業生を特集した東海大学Webページ「卒業生からのメッセージ」に物理学科西嶋研究室卒業生の岸茜さんからのメッセージが掲載されています。

物理学科を卒業し、科学館でインストラクターをしている岸さんから,これから理系を目指す皆さんへの応援メッセージが掲載されています。

http://www.u-tokai.ac.jp/g_message/vol3.html

2月吉日4年生の卒業研究発表が行われました。以下は卒業研究タイトルの一部抜粋です。

私は卒業研究で放射線治療に関する研究をしています。「物理学科に進学して医療に関する研究ができるのか?」と思う方もいるかもしれませんが,物理学科では素粒子から宇宙まで自然界で起こる様々な現象を学ぶ事ができます。放射線もその一つです。また東海大学は総合大学なので物理学科の先生だけでなく医学研究科の先生方も研究のサポートをしてくれています。

物理の知識を生かせる職業の中に医学物理士という職業があります。医学物理士は放射線治療の安全性を保つ事や、患者さんに当てる放射線の量や当て方を考えるなど,物理の知識が直接人の為に役立つ職業です。「興味のある分野で誰かの役に立てる!」私はそう感じ大学院は医学物理士を目指すために医学研究科に進学します。

ですが入学当初,私は「宇宙の事を学びたい!」という気持ちだけで物理学科に入学しました。物理学科の授業は高校の授業ではやらなかったような幅広い専門分野を学べます。また実験の授業でも音波やプラズマ,レーザーなど,多様な分野の実験ができるので座学だけではわからない物理の楽しさを知ることができると思います。

私は実験の授業をきっかけに放射線に興味を持ちました。実験では放射線のエネルギーを計測しました。実際に目では見えない放射線ですが検出器で検出することにより間接的に放射線のエネルギーを見ることができます。私は「目には見えない物質がエネルギーを持っている」という所に興味をひかれ放射線について更に深く知りたいと思いました。そして研究室選びでは宇宙ではなく放射線に関することを研究したいと思い医学研究科と繋がりがあり,放射線治療について研究ができる櫛田研究室を選びました。この研究室で目標とする職業の存在を知ることができました。

今,将来の夢や目標が見つかっていない人もいるかもしれません。ですが幅広い分野が学べる物理学科で,私のように目標が見つかるかもしれません。きっと卒業する頃には今では想像がつかないような自分に成長していると思います。

平井

私が物理学科に入学したのは宇宙物理に興味があったからでした。しかし、大学の授業で様々な分野の物理学の基礎を学んだことで考えが変わりました。あっという間に4年になり、現在は分子物性研究室に所属し、高分子と水分子の運動や性質について研究しています。研究室での活動は、授業とはまた別で、世の中で明らかになっていないことを自分たちで明らかにしていくということに楽しさがあります。研究室の仲間や、先輩、先生方とコミュニケーションをとり、相手の話をきいて、自分の考えを述べ、議論を交わし有意義な研究生活を送ることができています。このような研究生活を送ることで、人として成長することができることはもちろん、就職活動にも役立ちますし、たくさんの友達と巡り合うことができました。

大学の4年間で学んだことは物理学のほんの一部にすぎないのかもしれませんが、地球上の様々な自然現象の原理原則を学ぶことができたというのは、私にとってすごく充実した、意味のある4年間でした。あなたも東海大学理学部物理学科で毎日がすばらしい研究生活を送ってみませんか?もしあなたが4年間の物理学科での学習で満足できない場合は大学院へと進学しましょう。

大浜

先日、SpainのBarcelonaにて、複雑系の緩和現象についての国際会議に参加してきました。ここでは、この分野を牽引している世界各国の研究者が一堂に会し、7日間に渡って様々な議論がなされました。私は卒業研究の時から現在まで取り組んでいるタンパク質水溶液の分子運動とガラス転移に関する研究を報告してきました。

修士課程ではそれまでとは異なる様々な経験を積むことができます。特に、国際会議参加や、共同研究者が在籍しているGreece、Athens工科大学滞在は私の研究活動、人生に大きな良い影響を与えていると感じます。普段では得難い体験が修士課程には有ります。物理を志した者として、修士課程に進学し、特別な一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

佐々木