北林研究室の研究生、兵藤悠太さんが日本物理学会でニュートリノに関する研究発表を行いました。ニュートリノは素粒子の一種です。初期宇宙や現在の宇宙の姿を調べるための強力なツールでもあります。兵藤さんは、私たちの住んでいる宇宙が「μ-τ reflection 対称性」とよばれている性質を満たしている場合、世界中でよく研究されているニュートリノの数学モデルの一部が成り立たない可能性があることを発表しました。

投稿者: tokaisp

卒業研究発表会を開催しました。

卒業研究発表会を開催しました。会場では明瞭な発表と活発な質疑応答がなされました。発表者の皆さん、素晴らしいご発表をありがとうございました。発表のタイトルを一部掲載します。

・多段階相転移における電弱バリオン生成

・Hong-Ou-Mandel干渉の原理と単一光子光源の解析に向けて

・フィルタ補正逆投影法及び二次元フーリエ変換法による人体腹部断面図の構成

・超新星残骸の膨張シミュレーション ~星周物質分布の影響~

・MNIST手書き文字認識モデル実装と性能向上の検討

・量⼦多体系における熱平衡化と⾮可積分性

・Pythonを用いた強化学習によるプラズマの制御環境構築

・可視光望遠鏡SeeStarを用いたベテルギウスの分光観測

・誘電率測定を用いたダイラタンシー流体の評価

・高圧力下で結晶化したice Ihの誘電緩和挙動から見た水素ダイナミクス

・X線回折法による氷結したフルクトース水溶液の氷結晶構造の温度依存性

・太陽光励起レーザーの応用

・教育用アプリケーション開発における大規模言語モデルによる演習問題(力学)の自動生成とプロンプト最適化の研究

・クォークの質量生成とCKM行列

佐々木海渡講師、第46回溶液化学シンポジウムで招待講演を実施

2024年10月22日、千葉大学で開催された第46回溶液化学シンポジウムのプレシンポジウムにおいて、物理学科の佐々木海渡講師が「高圧その場誘電緩和測定で調べる低濃度グリセロール水溶液中の高密度水の分子ダイナミクス」と題する招待講演を行いました。

佐々木講師は、最新の高圧その場誘電緩和測定技術を用いて、低濃度グリセロール水溶液中における高密度水の分子運動を詳細に解析した研究成果を発表しました。この研究は、水の特異な性質や溶液中での分子間相互作用の理解を深めるものであり、化学物理や水の物理学の基礎研究として重要な知見を提供しています。

なお、この研究の内容は、米国化学会の学術誌「The Journal of Physical Chemistry Letters」(IF=4.9)に「Cooperative and Local Molecular Motion of High-Density Water in Glycerol Aqueous Solutions」として掲載されています。

第46回溶液化学シンポジウムは、溶液化学分野の最新の研究成果を共有する場として、国内の研究者が一堂に会する重要な学術集会です。今年度も、溶液中の分子動力学や物性に関する多様なテーマが取り上げられ、活発な議論と情報交換が行われました。

佐々木講師の招待講演は、本学科の研究活動が学術界で高く評価されていることを示すものであり、今後の研究発展にも期待が寄せられています。

本学科では、引き続き当該分野の研究と教育に力を注ぎ、科学の進展と社会への貢献を目指してまいります。

デンマーク留学体験記

現在、学部4年生の吉田さんがデンマーク工科大学に留学中です。吉田さんから留学体験記と写真が届きました。

「私はデンマーク工科大学に秋学期の間留学に来ています。卒業研究では素粒子の研究室に所属しているので、こちらでは相対性理論の授業を履修しています。他にも環境の授業なども履修しています。英語で授業に参加するのは大変ですが、その分やりがいも大きいです。この国は山がなく平地ですが、至る所が自然に囲まれていて空気がとても美味しいです。治安も日本と同じかそれ以上に良く、アジア人は非常に少ないですが、差別を感じたことはありません。寮は国際色豊かで、アイスランド、ギリシャ、トルコ、レバノン出身の友達と特に仲がいいです。お互いの研究内容を教えあったり、人生相談をしたり、スパーリングの練習をしたり、音楽好きの友達とはたまにジャズクラブに行きます。新しくできた友達には、抹茶を振る舞って日本のおもてなしをすると喜んでもらえます。(日本から野点セットを持ち込みました)

授業で新しいことを学ぶことも勿論面白いのですが、友達と冗談を言いながら互いの文化を教え合うことが今、何よりも楽しいです。私の寮では、ちょっとした日本語を喋れる人が増えてきました。これからも、色々なことに興味を持って吸収していこうと思います。」

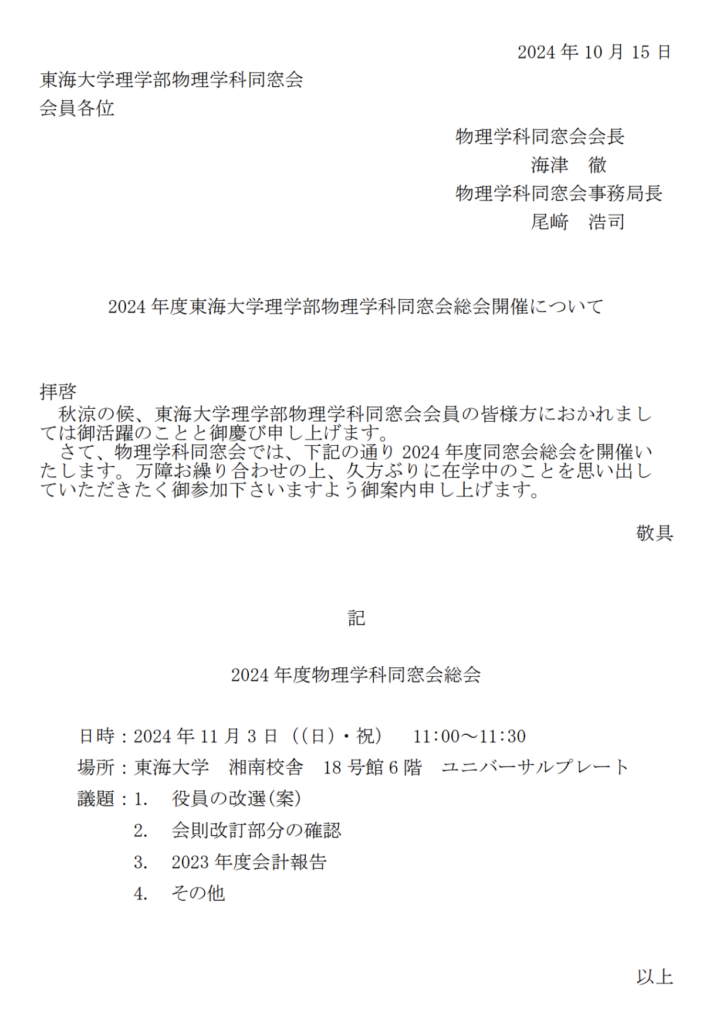

2024年度 東海大学 理学部 物理学科 同窓会 総会 開催

2024年11月3日(日・祝) 11:00- 理学部物理学科同窓会総会を開催いたします。

場所は湘南キャンパス18号館6階ユニバーサルプレートです。

皆さまぜひご参加ください!詳細は添付資料(本投稿の画像)をご確認ください。

ホームカミングデーも開催されるようです。順次情報が出てくるかと思いますので下記URL、ホームページなどをご確認ください。

https://www.kouyu.tokai.ac.jp/dousoukai/event/home_comming_day

–お知らせ–

学校法人東海大学前総長 松前達郎先生は、2024年9月8日に永眠されました。

建学祭期間中に献花台が設置されるようです。

詳細につきましては、下記URLをご確認ください。

https://www.kouyu.tokai.ac.jp/dousoukai/news/news-univ/7271/

大学院生がニュートリノに関する論文を発表しました

私たちが住む広大な宇宙には、ニュートリノとよばれている超軽量素粒子が飛び回っています。ニュートリノを使った、誕生直後や現在の宇宙の研究が進んでいます。今回、大学院博士課程3年生の兵藤悠太さん(北林研究室)が、3種類あるニュートリノの混ざり具合を表す新しい数学的なモデルを論文で発表しました。兵藤さんの数学モデルが宇宙の謎を解く日が来るかもしれません。兵藤さんの今後のご活躍が楽しみです。

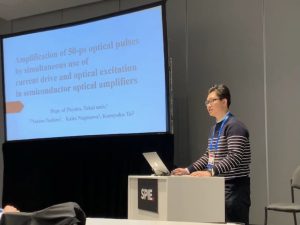

物理学専攻の大学院生が国際会議で研究成果を報告

物理学専攻大学院生がアメリカ・サンフランシスコのモスコーニ・センターで開催された国際会議、”Photonics West 2024”で口頭発表を行いました。自動運転などで注目されている「LiDAR」と呼ばれるリモートセンシング技術では、短いパルス幅で高出力なレーザー光が求められます。異なる波長のレーザー光を同時に入射することで高出力な短パルス光を生み出すことができたという研究成果を報告しました。

修論修了発表会を開催しました。

2月16日に修論修了発表会を開催しました。会場では明瞭な発表と活発な質疑応答がなされました。発表者の皆さん、素晴らしいご発表をありがとうございました。発表のタイトルを一部掲載します。

- 非局所演算子に対する固有状態熱化仮説の研究

- Relic Density of Self-Interacting Dark matter

- 5-brane webを用いた5次元SO(N)ゲージ理論の構築

- Be/X線連星の多波長観測

- 高エネルギーニュートリノ放射源の超高エネルギーガンマ線観測による同定

- 高分子超薄膜の分子ダイナミクス〜高分子界面へのさまざまな物理的アプローチ〜

- 固体増感剤を用いた非集光太陽光励起レーザー

- 900nm帯半導体光増幅器を用いた短パルス光の増幅に関する研究

- ナノ秒パルスレーザーにより形成されるチタン表面のナノドット構造の数密度

- EFカスケード遷移を考慮した水素分子の振動温度計測

大学院生が中性子星に関する論文を発表しました

大学院博士課程3年生の野呂凱人さん(北林研究室)の論文が米国物理学専門誌フィジカル・レビュー・C(Physical Review C)に掲載されました.米国アルゴンヌ国立研究所のIan C. Cloët先生,東海大学のWolfgang Bentz先生,北林先生との共同研究です.

中性子星はブラックホールの次に強い重力を持つ超高密度な天体です.たくさんの中性子でできています.野呂さんは中性子がクォークとよばれている素粒子の塊であることに着目し、極めてミクロなレベルで中性子星の内部を理論的に調査しました。この研究では,原子核理論,素粒子理論,アインシュタインの一般相対性理論などが使われました.

https://journals.aps.org/prc/abstract/10.1103/PhysRevC.109.025205

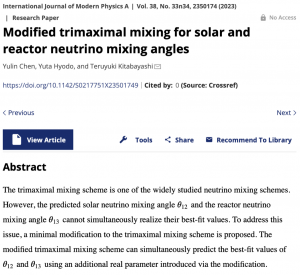

大学院生がニュートリノに関する論文を発表しました

大学院修士課程1年生の陳イクリンさん(北林研究室)が国際的な学術誌である International Journal of Modern Physics で,ニュートリノ理論に関する論文を発表しました.共同研究者は大学院博士課程2年生の兵藤悠太さんと北林先生です.

ニュートリノは光の次に軽い素粒子で,誕生直後の高温高密度な宇宙や,太陽のような輝く星の内部などで作られます.このため,ニュートリノを使って宇宙の様々な謎に挑むことができます.ただし,3種類あるニュートリノの混ざり方が詳しく分かっていないため,宇宙を調べるツールとしての性能を100%発揮できていません.

陳さんは,ニュートリノの混ざり方を表す新しい数学的なモデルを構築しました.この新しいモデルによって,太陽内部から地球に飛んでくるニュートリノと原子炉から放出されたニュートリノの混合状態を同時に扱いやすくなりました.

陳さんは「ニュートリノが物質を通過した時に何が起きるのか」についても研究中です.今後の陳さんのご活躍が楽しみです.

https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S0217751X23501749