同じ組成の物質でも性質の異なる結晶形が複数存在することがあります。これを結晶多形と呼びます。例えば黒鉛とダイヤモンドは炭素単体で構成されていますが、その結晶構造(粒子の配列)が異なるため、物性も大きく異なります。もう一つ具体例を示しましょう。我々の身の回りに広く存在している水も実は結晶多形を示します。水分子は酸素原子1つ、水素原子2つからできており、その構造はとても単純です。ですが、驚くべきことに水の結晶系は少なくとも19種類も見つかっています。これは水素結合と呼ばれる異方的な相互作用により、水分子達が互いに影響を及ぼし合っていることが原因の一つと言えます。

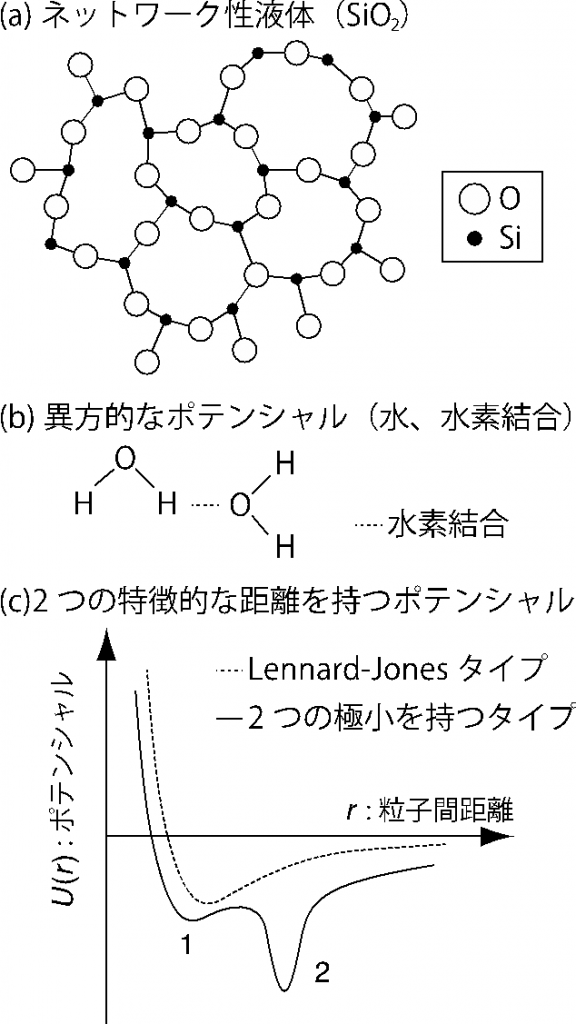

結晶に多形が存在することは、黒鉛とダイヤモンドの例のように、広く知られています。では、液体状態には多形が存在するのでしょうか?素朴に考えれば、ランダムな粒子配置を特徴とする液体では、その構造の特徴は一つに決定されるような気がします。ですが、実はリンやケイ素、シリカガラス、水などでは液体状態が複数存在することがわかってきています。現在の所、注目する液体の構成粒子が(a)ネットワーク性の相互作用を持つ場合か、(b)異方的な相互作用を持つ場合、もしくは、(c)複数の谷があるポテンシャルを持つ場合にその液体が液体状態の多形を示すと言われています。(図を参照)

私の最近の研究の目的は、特に水について、複数存在すると考えられる液体状態の動力学的な側面を明らかにすることです。水は身近に存在する液体であり、我々の生活どころか生命活動になくてはならない物質の一つです。一方で、科学的な立場からは水は異常な液体であると認識されています。近年、水の異常な性質は液体状態の多形で説明可能であることが提案されており、水の不思議に迫るために日々研究に取り組んでいます。